Мальформацией в медицине называют любую аномалию развития, приводящую к грубым органическим и функциональным нарушениям работы органов и тканей. Существует несколько разновидностей такой патологии, но наиболее опасной и часто встречаемой считается сосудистая мальформация головного мозга.

О вероятных причинах, особенностях течения, осложнениях, принципах диагностики и терапии этого заболевания поговорим в нашем обзоре и видео в этой статье.

Суть проблемы

Сосудистые мальформации – группа врожденных аномалий развития системы кровообращения. Развивается достаточно редко: согласно статистике, такая патология диагностируется у 20 новорожденных из 100 000 в год. Более подвержен заболеванию мужской пол, также представители сильной половины человечества чаще сталкиваются с опасным для здоровья и жизни осложнением – субарахноидальным кровоизлиянием.

Это интересно. Несмотря на врожденный характер, патология не передается по наследству.

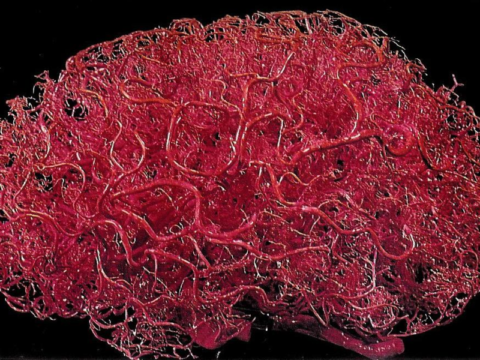

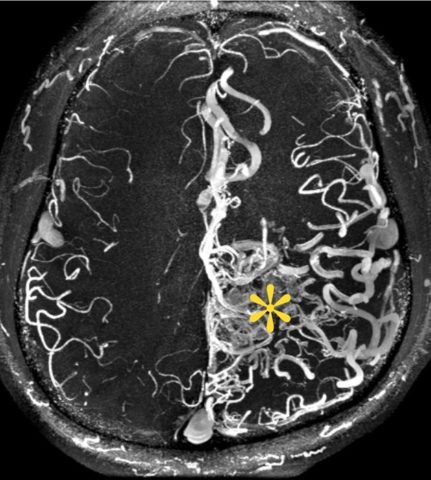

Такая патология проявляется неправильным соединением артерий, вен и лимфатических протоков, питающих главный орган нервной системы. Она представляет собой плотный клубок, содержащий патологически извитые, деформированные сосуды, в которых невозможен нормальный обмен газов (кислорода и углекислого газа) и питательных веществ.

Кроме того, при достижении определенных размеров подобные образования способны сдавливать расположенные рядом ткани и вызывать яркую неврологическую симптоматику.

Причины и механизм развития

Точные причины патологии учёными выяснены не до конца.

Считается, что мальформация сосудов головы может развиться в результате:

- врожденных нарушений внутриутробного развития;

- антенатальных и родовых травм;

- склеротического и атеросклеротического поражения артерий.

Обратите внимание! Местные патологические изменения в артериях и венах, питающих мозг, формируются не позднее 4-8 недели внутриутробного развития.

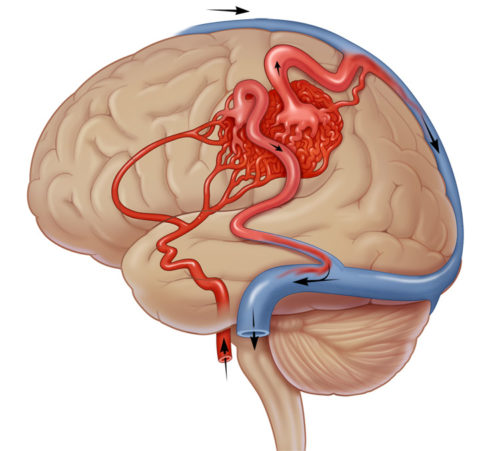

Указанные выше факторы приводят к резкому увеличению скорости линейного кровотока и нарушению кровообращения. Артериовенозная мальформация церебральных сосудов – МКБ 10 Q27.3 –сопровождается отсутствием капиллярной сети в патологическом артериовенозном клубке.

За счёт этого кровь сбрасывается из артериального бассейна непосредственно в поверхностные и глубокие вены, но питания и насыщения кислородом тканей мозга не происходит. Таким образом, у больного развивается синдром обкрадывания, приводящий к ишемии и различным клиническим проявлениям.

Обратите внимание! Артериально венозная мальформация мозговых сосудов является самым распространенным вариантом патологии. Однако помимо ЦНС подобная аномалия развития может встречаться в системе кровообращения различных локализаций, например, между аортой и легочным стволом.

Классификация

По типу и строению мальформация сосудов у детей и взрослых бывает:

- артериальной;

- артериовенозной:

- фистулезной (прямой переход артериальной сети в венозную без патологического извития сосудов и образования «клубка»);

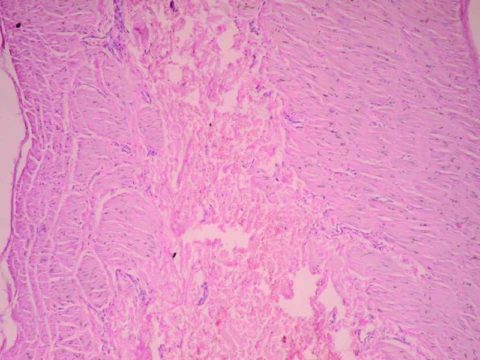

- ангиоматозной (образование сети переплетённых артерий и вен, между которыми находится ишимизированная ткань мозга);

- смешанной;

- венозной;

- телеангиоэктазией;

- гемангиомой.

Обратите внимание! Отдельно учёные выделяют такую разновидность аномалии развития, как дуральная фистула – патологический шунт артериальной крови в венозную сеть без предшествующих капилляров в твердой мозговой оболочке.

В зависимости от диаметра сосудистого клубка выделяют семь типов артериовенозных мальформаций:

- 1 тип («невидимые мальформации») патологические сосудистые сплетения не определяются с помощью доступных диагностических методов, однако характерные особенности клинической картины позволяют заподозрить специфические нарушения кровоснабжения.

- 2 тип («скрытые мальформации») – сосудистые клубки, не диагностируемые в ходе ангиографии или нейрохирургического вмешательства, однако ясно определяемые в ходе тщательного гистологического исследования полученного биоматериала.

- 3 тип – мальформации, диаметр которых достигает 5-10 мм.

- 4 тип – небольшие сосудистые клубки диаметром 1-2 см;

- 5 тип – мальформации среднего размера, чей диаметр не превышает 4 см.

- 6 тип крупные образования с поперечным размером 4-6 см.

- 7 тип – гигантские мальформации с диаметром более 6 см.

Важные симптомы: как распознать болезнь на ранней стадии

Клиническая картина заболевания во многом зависит от типа врождённой аномалии, размеров сосудистого образования и степени выраженности синдрома обкрадывания. У новорожденных патология может долгое время себя не проявлять и стать причиной выраженного неврологического дефицита в подростковом возрасте.

Геморрагический тип

Мальформация церебральных артерий и вен по геморрагическому типу развивается в 50-70% случаев. Она сопровождается относительно небольшим размером патологического узла и дренажом артериальной крови в глубокие вены. Типичная локализация врождённой аномалии – задняя черепная ямка.

Такой тип течения сопровождается значительной артериальной гипертензией и высоким риском развития острых осложнений – кровоизлияния в субарахноидальное пространство с образованием внутримозговых гематом и грубым неврологическим дефицитом.

Важно! В детском возрасте примерно у половины пациентов аномалия манифестирует субарахноидальным кровоизлиянием. 10% всех развывшихся осложнений состояния завершается летальным исходом, ещё в 20-30% случаев приводит к инвалидизации больных.

Торпидный тип

Торпидный тип течения патологии развивается при больших размерах сосудистого клубка. Чаще такие образования локализуются в корковой части мозга, питаемой средней мозговой артерией.

Среди клинической симптоматики на первый план выступает судорожный синдром, кластерные головные боли и нарастающий неврологический дефицит. Признаки торпидной мальформации могут имитировать клинические проявления опухоли центральной нервной системы.

Кроме того, патология может сопровождаться дополнительными симптомами, указанными в таблице ниже.

Таблица: Клинические проявления

| Признак | Описание |

|

|

Локализуются обычно в проекции расположения мальформации |

|

|

Вызваны ишемией участка нервной ткани |

|

|

Спровоцированы гипоксией |

|

|

Связаны с критическим снижением кровотока в церебральных сосудах |

|

|

Имеют центральный генез, т.е. связаны с нарушением функционирования центральной нервной системы, а не патологией ЖКТ |

|

|

Вызваны нарушением кровоснабжения затылочной доли коры или II пары ЧМН |

|

|

Развивается при ишемии височной доли или VIII пары ЧМН |

|

|

Следствие нарушения кровоснабжения луковиц (bulbus) мозга |

|

|

Развиваются при расположении патологического сосудистого клубка недалеко от речевого центра (см. фото) |

|

|

ВозВозникают при нарушении кровоснабжения корковых структур |

Внимание: опасные осложнения

Мальформация мозговых сосудов является частой причиной такого грозного осложнения, как субарахноидальное кровоизлияние.

Заподозрить его можно по следующим признакам:

- острая, внезапно возникшая головная боль (многие больные связывают ее с ударом);

- пульсация в области затылка;

- многократная рвота, не приносящая облегчения;

- возможны судороги;

- нарушение сознания – оглушение, сопор или кома;

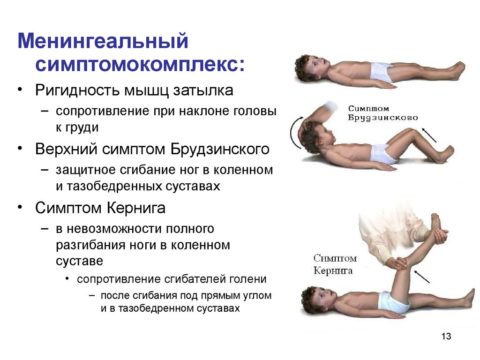

- появление менингеальных симптомов;

- реже – отсутствие реакции зрачков на свет.

В 5-10% случаев субарахноидальное кровоизлияние сопровождается синдромом Терсона–кровоизлиянием в переднюю камеру, стекловидное тело или сетчатку глаза.

Обратите внимание! Наиболее часто опасные для жизни осложнения патологии встречаются в молодом возрасте – от 20 до 40 лет.

Без своевременно оказанной медицинской помощи, направленной на стабилизацию жизненных функций и предупреждение развития осложнений состояние пострадавшего значительно ухудшается, возможен летальный исход.

Принципы диагностики

Обследование больного проводится в несколько этапов. На первом врач тщательно расспрашивает пациента об имеющихся жалобах и особенностях течения заболевания, а также очерчивает список возможных проблем со здоровьем. В дальнейшем требуется подробный неврологический осмотр с определением общемозговой симптоматики и оценкой функционирования двенадцати пар ЧМН.

На третьем этапе лабораторные и инструментальные тесты подтверждают или опровергают предварительный диагноз специалиста. Инструкция предписывает обязательное проведение:

- ОАК, ОАМ;

- определения основных биохимических показателей в составе крови;

- анализа ликвора;

- компьютерной томографии;

- МРТ (по показаниям);

- ЭХОЭГ.

«Золотым стандартом» в диагностике аномалии развития является ангиография – рентгенологический метод исследования, подразумевающий использование контрастного вещества и позволяющий четко визуализировать строение сосудов, питающих головной мозг. Цена процедуры в частных клиниках колеблется от 9000 до 25000 р.

Актуальные подходы к терапии

Наиболее эффективным считается лечение мальформации церебральных артерий и вен на ранних стадиях, пока размеры сосудистого клубка небольшие, а риск развития острых осложнений сравнительно невысокий.

Консервативные методы терапии малоэффективны и даже нецелесообразны, однако они проводятся случаях при тяжёлом состоянии больного или наличии противопоказаний к операции.

Среди симптоматических средств используются:

- противосудорожные препараты;

- анальгетики;

- седативные препараты.

Цель хирургического лечения – «выключение» патологического сосудистого образования из общего кровотока и создание адекватного и полного кровоснабжения участков мозга, испытывающих ишемию.

Достичь этого можно с помощью:

- Удаления «узелка» сосудистой мальформации.

- Эндоваскулярной эмболизации–современной малоинвазивной процедурой связанной с минимальным риском развития осложнений. Она заключается во введении в мальформацию тонкой платиновой «спирали» с помощью катетера и блокировании кровотока в патологическом сосудистом сплетении. Операция проводится с помощью современного эндоскопического оборудования. Эмболизация и мальформация церебральных сосудов позволяют достичь значительных успехов.

Чем раньше будет установлен диагноз и начата терапия, тем выше шансы больного обрести здоровье. Своевременная диагностика и лечение мальформации сосудов головного мозга позволяет снизить риск развития осложнений и инвалидизации, а также значительно улучшает прогноз заболевания.